T-shirt

per gli ordini di acquisto effettuati

dal 19 dicembre 2025 la consegna sarà programmata dal 7 gennaio 2026

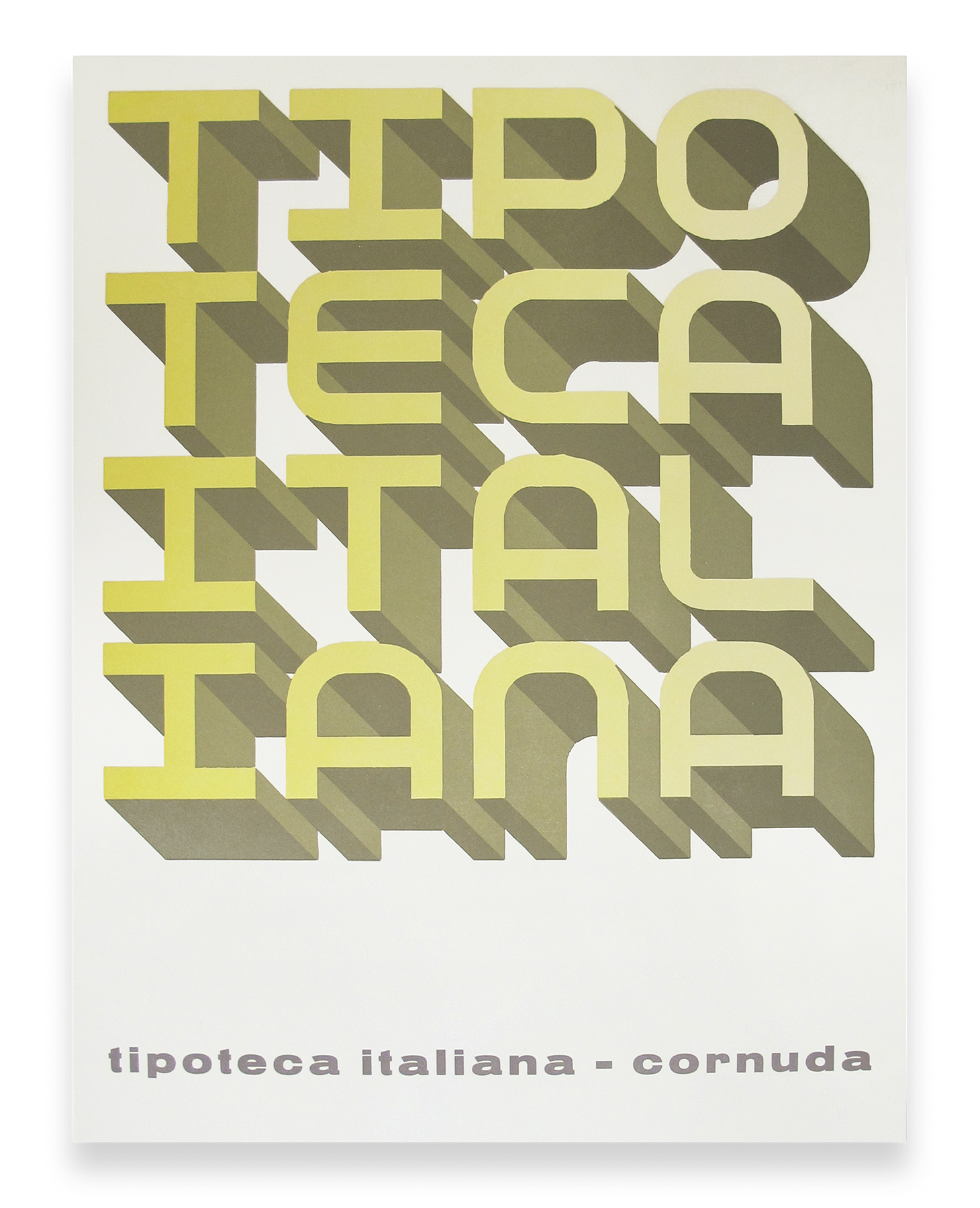

Il manifesto unisce due tra le più apprezzate tecniche di stampa: la serigrafia e la tipografia.

Ian Gabb, grafico e docente di letterpress al Royal College of Art di Londra, ha disegnato i caratteri stampati in serigrafia a due colori. Successivamente, ha composto e stampato con caratteri di piombo dell’Archivio Tipoteca il testo al piede del manifesto.

Stampato nel settembre del 2017 da un team di tipografi europei, questo manifesto è un omaggio alla bellezza dei numeri (da qui, la citazione nel titolo del matematico italiano Fibonacci, cui si deve la celebre successione) utili per ripercorrere la storia di Tipoteca attraverso quelli più significativi: le sue coordinate geografiche, l’anno di fondazione e apertura della struttura, la data del torchio più antico tra quelli recuperati (e restaurati) presenti nell’archivio di Tipoteca.

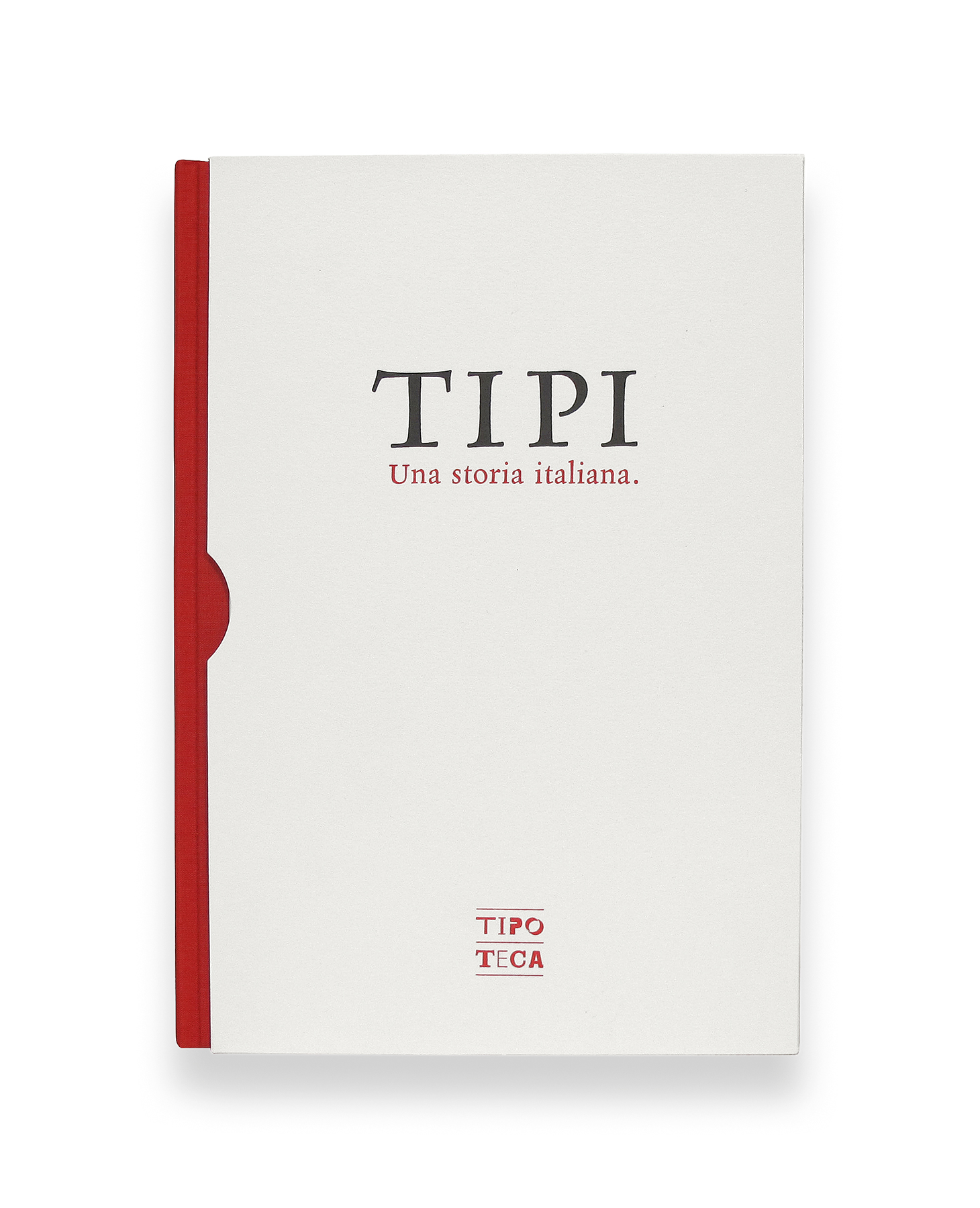

Tipi è un piccolo breviario, per intraprendere il viaggio di curiosità tra alcuni caratteri italiani. Ogni carattere è frutto della perizia e dell’ingegno di veri maestri, che hanno saputo concentrare in queste minuscole architetture di segni un sapere puntuale e meticoloso, ricco di armonia e gusto. Per secoli, chi disegnava caratteri sapeva mediare tra occhio e mano, estetica e leggibilità, forma e sintesi.

Alla base del mestiere, ieri come oggi, ci sono sensibilità e competenza, allenate dal talento e dall’esperienza. Tipi è anche un semplice tributo a questi maestri e alla loro preziosa arte di dare forma visibile ai suoni delle parole.

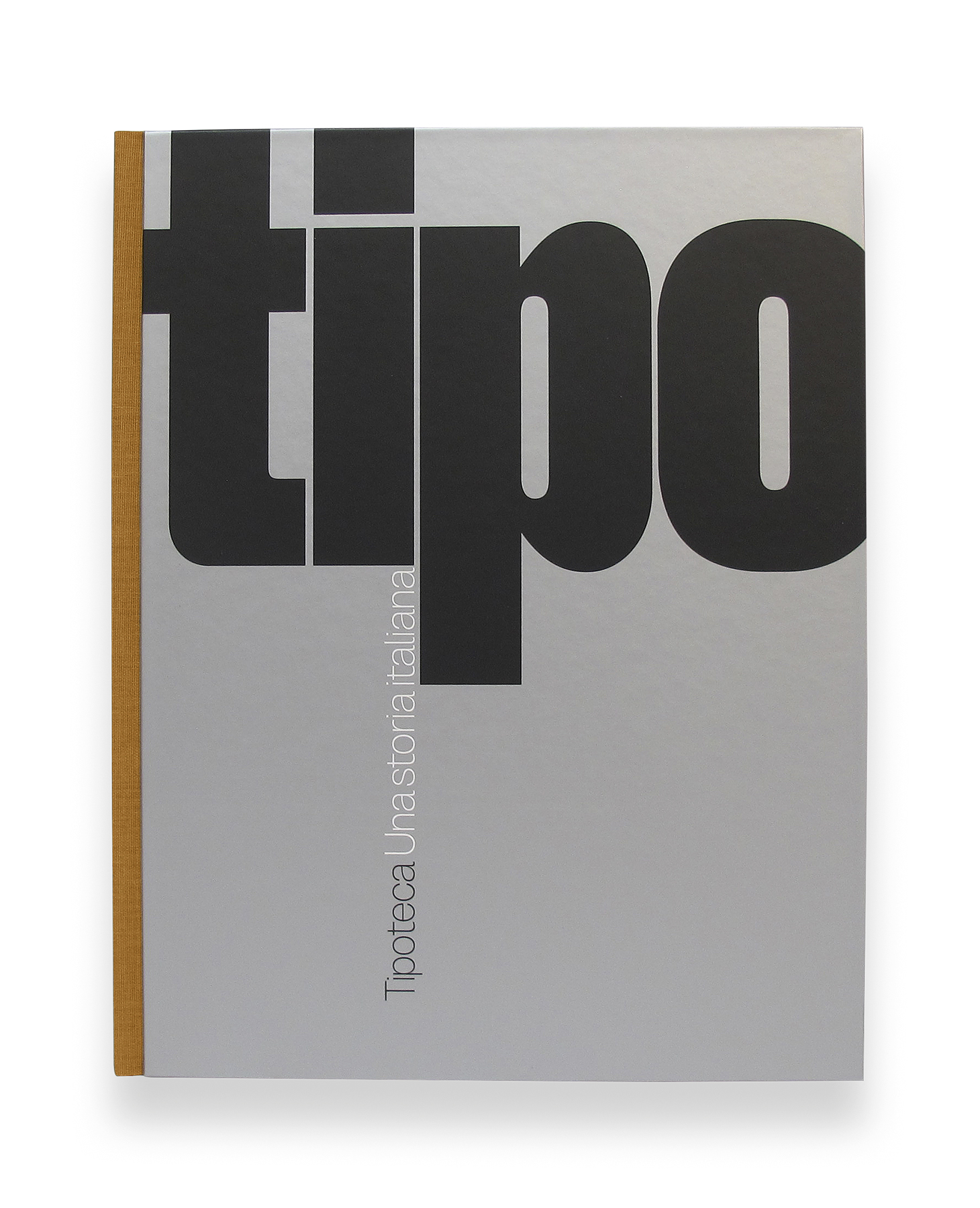

«Un buon libro è una pietra miliare, segna un punto di riferimento nello spazio e nel tempo. E chi i libri li stampa quotidianamente e conosce bene questo mestiere, sa che un libro è naturalmente lo strumento più appropriato per fissare sulla carta una storia» (Lucio Passerini).

L’occasione dei primi cinquant’anni di storia d’impresa di Grafiche Antiga offre il valido pretesto per dar vita a un’opera, ricca di immagini e di contenuti, che ripercorre non soltanto la storia del museo, ma soprattutto pone sotto i riflettori materiali e documenti di assoluto valore. E il libro stesso diventa viaggio nella stampa, con l’accorto uso di carte e tecniche che sanno dare “carattere” al libro stampato nell’era digitale, a partire soprattutto dai tre inserti stampati in tipo-impressione con caratteri storici dell’archivio di Tipoteca.

Disegnato dal grafico londinese Simon Esterson, con il racconto visivo del fotografo Claudio Rocci e i testi di studiosi italiani e stranieri, Tipoteca. Una storia italiana è un omaggio alla bellezza del libro e della tipografia, con accento particolare sui caratteri e sulle macchine, un autentico patrimonio storico salvato da Tipoteca e reso ancora fruibile al pubblico grazie ad anni di impegno e passione.

Una grande sfida: sintetizzare il Veneto e offrire al lettore uno spaccato significativo scegliendo solo cento immagini. Uno straordinario volume fotografico racchiude storia, cultura, tradizione, natura e tipicità di una regione incredibilmente ricca.

L’invito è quello di sfogliare questo libro più e più volte, perdendosi nelle immagini e ritrovandosi nelle descrizioni, scoprendo magari angoli veneti nascosti e affascinanti

In occasione del secondo centenario anni dalla pubblicazione del Manuale Tipografico di Giambattistia Bodoni, Tipoteca rende omaggio alla straordinaria maestria del tipografo saluzzese con un’edizione a tiratura limitata, impressa con caratteri mobili in piombo e impreziosita da una legatura a mano in mezza pergamena.

Un libro tipografico è la testimonianza più vivida della qualità del lascito di Bodoni, assoluto protagonista di spessore nella storia della tipografia e del libro.

Il volume, prezioso per la ricca iconografia e per il numero di testimonianze, racconta la storia delle arti grafiche “La Musica Moderna”, una stamperia specializzata nell’incisione e nella produzione di spartiti musicali, attiva a Milano dal 1930 fino al 2007. Le cronache aziendali s’intrecciano inevitabilmente con quelle dei protagonisti della canzone italiana, in una stagione culturale irripetibile in cui editori, autori e musicisti sono stati gli artefici e i divulgatori della musica rendendola popolare.

La fabbrica delle note di carta racconta, inoltre, il fascino di un mestiere scomparso, rivelandoci molto del “retrobottega” della musica, di quando le note prendevano forma sulla lastra e sulla carta, grazie alla maestria e al sapere di uomini impegnati nel renderla fruibile a tutti e facile da suonare.

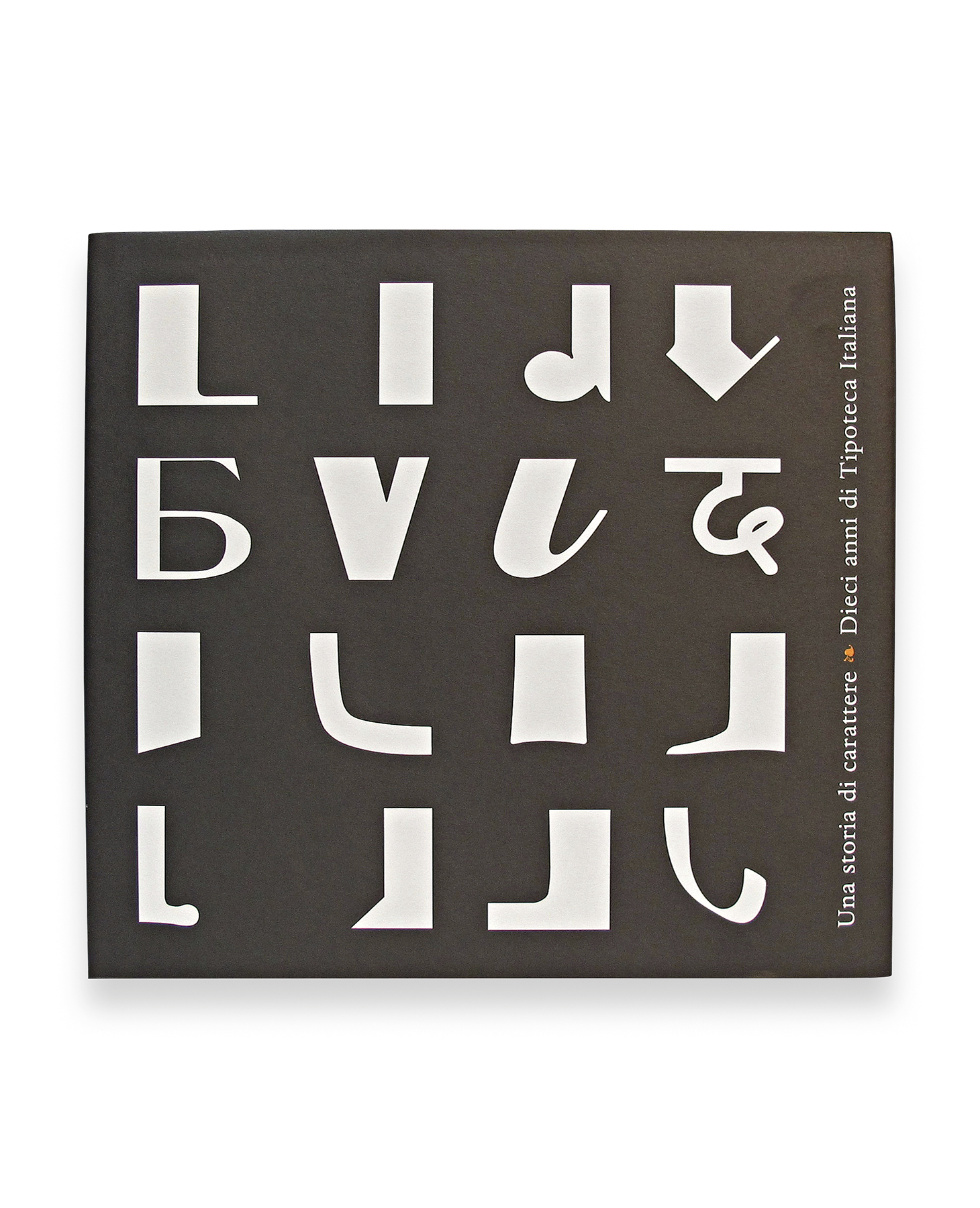

Un viaggio fotografico alla scoperta dell’universo storico della tipografia. La rivoluzione digitale ha cambiato volto alle stamperie, in cui banconi di caratteri, torchi a mano e pianocilindriche hanno ceduto il posto a monitor e stampanti. Tipoteca Italiana, fondazione privata nata nel 1995 per conservare il patrimonio tipografico italiano, attraverso le immagini di Fabio Zonta e di altri fotografi illustra la storia dei primi dieci anni di attività, preservando la memoria visiva di luoghi di lavoro oggi estinti.

Fabio Zonta (1958) è un testimone attento dell’evoluzione del paesaggio italiano, in particolare sull’architettura di spazi destinati alle attività lavorative.

La Tipografia del Seminario fu senza dubbio la più importante realtà tipografica nella storia della città di Padova, ma per tutto il Settecento fu anche una delle aziende librarie più intraprendenti e più ricche dell’intera Repubblica di Venezia, e quindi d’Italia.

La collana Quaderni di Cultura Tipografica dà visibilità ai contenuti dell’archivio – memoria tangibile di esperienze umane ricche di cultura – conservato nella fondazione Tipoteca Italiana. Ogni quaderno prende spunto da oggetti o documenti delle collezioni del museo e racconta una storia legata alla tipografia e ai suoi protagonisti.

Valorizzando le tessere di un patrimonio da coltivare, Tipoteca pone in evidenza e stimola la cultura tipografica legata alla storia italiana.